2024.9.4

「意識 = 情報」なのか? 〈意識の統合情報理論〉を東京大学准教授・大泉匡史が解説

「私が思い浮かべる『赤色』と、あなたの頭の中の『赤色』は、本当に同じ色?」

こんな問いを考えたことがある人は多いかもしれません。

そういった「赤い感じ」や「コーヒーの香りのあの感じ」等は、〈クオリア〉と呼ばれています。

重要なテーマであっても、これまで科学的にアプローチしにくかった〈クオリア〉。

そこにいま、様々な分野の最先端の研究者たちによる、新たな研究が進んでいます。

〈クオリア〉を探求する多様な研究者に話を聞く、インタビュー連載です。

前回 は、モナシュ大学教授・土谷尚嗣氏に意識研究の最前線について話を聞いた。

主観的で、科学の対象にならないと思われてきた意識やクオリアだが、今や科学的な手法での研究が進んでいる。

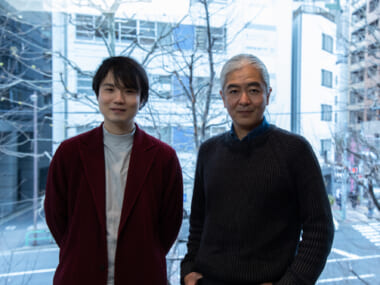

二回目の今回は、意識の画期的な理論として注目されている「統合情報理論」について、専門的に研究をしている東京大学の大泉匡史氏に話を聞く。

意識研究の世界でしばしば話題になるが、誤解も多い統合情報理論の全体像とは?

(聞き手・構成:佐藤喬、特別協力:藤原真奈)

(おおいずみ・まさふみ)2005年、東京大学理学部物理学科卒業。2010年、東京大学大学院新領域創成科学研究科にて博士取得。2019年4月より東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻 准教授。

記事が続きます

意識の科学の「理論」

科学の世界には「理論」と呼ばれるものがあります。例えば、物理の世界ではニュートンの「力学」やアインシュタインの「相対性理論」などがそうで、一言で説明すると、幅広い現象を説明したり予測したりできる抽象的な枠組みを指します。

理論の確かさは、実験や観察によって確かめられます。たとえばニュートン力学の確かさは、天体の動きやロケットの動きを極めて正確に予測できることなどで確認されていますよね。裏を返すと、たくさんの実験や観察の積み重ねの上に理論が成り立っているということになります。

意識やクオリアが科学の対象になったのは比較的最近の話ですから、物理学や化学、生物学などと比べると、意識についての科学的な知見ははるかに少ないんですね。そのため、意識を統一的に説明する理論はまだ存在していません。

しかし近年、ある意識の理論が世界中の研究者の間で注目されています。それが私が専門とする「統合情報理論(Integrated Information Theory:IIT)」です。

科学の良い理論は普遍的、つまりなるべく多くの物事に当てはまることが特徴です。ニュートン力学は地球上の物体の運動を予測できるだけでなく、宇宙の天体の動きも同じく予測できます。同じように、IITも私たち人間だけではなく、この宇宙に存在するあらゆる意識を説明することを目標として作られています。

とはいえ、まずは人間の持つ意識に対してIITの確かさを検証することが必要ですが、現状ではまだ十分な検証がされている状況とは言えません。したがって、理論の先の未来を語るには時期尚早ではありますが、仮に、人間での検証が十分にできたとすれば、他の動物の意識や、あるいはAIの意識の内容を理論によって予測することができるかもしれません。

IITは、科学の理論としては実験的検証を十分に経ていない生まれたばかりの赤子のような状況ですが、IITは哲学の問題だと思われてきた意識を、科学的に説明することを試みた大胆な理論です。IITが直ちに意識の問題を全て解決するとは思いませんが、少なくともその解決に向けた一歩を踏み出していると私個人としては考えています。

数学的な難しさの奥に潜むもの

しかし、IITは一見複雑な数式で書かれているため、研究者でも全体をしっかりと理解している人は多くありません。また、その大胆さゆえ、一見すると直感に反する予測もするため、批判も多いですね。ただし、その批判の中には単に誤解に基づくものも多いです。

私は、実は、数理的な複雑さはどちらかというと表面的な話で、IITの本当の価値はその根底にあるとても素朴な前提である「公理」と、その「公理」を数学の言葉で表現しようとした試み自体にあると考えています。

なぜ価値があるかというと、数学の言葉で表すことで、理論の意味が具体化され、定量性を持ち、実験による反証可能性を持ち得るからです。「公理」自体は、とても素朴で多くの人に納得いくものだと思いますが、それを出発点として、数式を用いた大胆な予測を行う。そこがIITのユニークな点であり、意識研究に対する新しいアプローチ方法になっている理由です。

意識研究の第二世代

私は、学部では理論物理学を研究したいと思っていたのですが、大学院の時に脳に興味を持ち、物理的な理論を応用して脳の研究をしようと考えるようになりました。

理論物理学には、小さなものの集合である大きなものがどう振る舞うかを、小さなものの性質を基に記述する「統計力学」という分野があります。たとえば、非常に多くの分子の集まりである気体の振る舞いを記述する数式を、気体の運動の性質を基にして導くんですね。脳も気体に似て、小さな神経細胞(ニューロン)が何億個も集まってできていますから、脳の巨視的な振る舞いを記述する数式も、ニューロンの性質から導けるのではないかと考えられるわけです。

意識への関心を持ったのは、大学院で脳の研究をしようと考えたときに読んだ、V.S.ラマチャンドランの『脳のなかの幽霊』(V・S・ラマチャンドラン、サンドラ・ブレイクスルー、角川21世紀叢書)がきっかけです。

ただ、私が大学院生だった2000年代はまだ、意識は科学の対象ではないような雰囲気がありました。「意識」という言葉を科学的な文脈で使うのはちょっとはばかられる感じですね。だから私も意識の研究をやろうとは思っておらず、専門的な知識もありませんでした。

しかしそういう時代に意識研究で目覚ましい業績を挙げていたのが、前回の記事に登場した土谷尚嗣さんや、㈱アラヤの創業者でCEOの金井良太さんです。彼らは私より5つほど年長ですが、土谷さんの言葉を借りると「意識研究の第二世代」として、意識の科学的な研究を手掛けていたんです。

そして彼らを追って意識研究に転じた私は、いわば意識研究の第三世代、あるいは土谷さんらと世代ギャップはそれほど大きくないので、第2.5世代かもしれません。

実験から理論へ

科学の対象ではなかった意識を科学的に研究し始めた第一世代が、土谷さんの博士課程の指導教官であるクリストフ・コッホや、DNAの研究でノーベル賞を取ったフランシス・クリックです。IITの提唱者であるジュリオ・トノーニも第一世代の研究者の一人と言えるでしょう。そしてその流れの中から第二世代の土谷さんや金井さんが出てきたわけですが、当時の彼らが手掛けていた研究が、主に実験だった点は重要です。

冒頭で言ったように、科学の世界では理論の存在が大事ですが、その理論を成り立たせるために実験は欠かせません。理論を作るためには多くの実験が必要ですし、理論の確かさも実験によって確かめられるからです。

コッホやクリックも意識の理論を追求しようとしていたのですが、彼らが言っていたのは「意識研究がはじまったばかりの今は、まだ理論を唱える時期ではない。たくさん実験をして知見を積み重ねるべきだ」ということでした。

最終的な目標は意識を説明する普遍的な理論を打ち立てることだけれど、今は、いわばそのための準備段階として、材料を実験によって集める時期だということですね。具体的には、意識に関係がありそうな脳活動(Neural correlates of consciousness:NCC)を探すのが当時の意識研究の主なテーマで、実際に多くの研究者たちによって興味深い実験結果が積み重ねられていました。

私はそういう時期に大学院にいたのですが、ちょうど博士号をとった2010年の秋に参加した日本神経回路学会のオータムスクール(ASCONE2010)が研究者としての転機になりました。その年のテーマが「意識の実体に迫る」で、そこには土谷さんや金井さん、さらには下條信輔さん、吉田正俊さん、渡辺正峰さんなど日本と世界を代表する意識研究者たちが集まっていたからです。

今、思い返しても先進的な集まりでしたね。神経科学の世界では「意識」という言葉は大々的には使われていなかった時代ですから。

そこで土谷さんに出会い、後々言われたのが「IITの提唱者であるジュリオ・トノーニが数理に強い研究者を探している。彼のラボに行ってみないか」ということでした。

記事が続きます

1 2

関連記事

-

- 特集

- 4/5

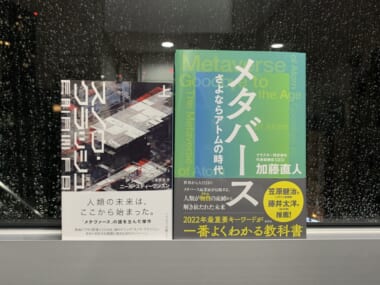

【加藤直人×藤井太洋 メタバース徹底対談】起業したい人がフィクションを書くべき理由

加藤直人 藤井太洋 - 4/5

- 特集

-

- 特集

- 4/3

自由の到来か、それともディストピアか? 早川書房編集者・一ノ瀬翔太が読む『メタバース さよならアトムの時代』

一ノ瀬翔太 - 4/3

- 特集

-

- 連載

- 6/15

学歴狂の詩

学歴狂の詩

「田舎の神童」の作り方【学歴狂の詩 無料公開中!】

佐川恭一 - 6/15

- 連載

-

- 連載

- 8/15

京大女子/学歴狂の詩

学歴狂の詩

京大女子/学歴狂の詩

学歴狂の詩

京大でも別格の頭脳を持ち学問の面白さを教えてくれた中村さん【学歴狂の詩 第15回】

佐川恭一 - 8/15

- 連載

-

- 連載

- 6/7

白兎先生は働かない

白兎先生は働かない

絶対に定時で帰る中学校教師……その驚きの理由とは? 第1話 部活にはいきません

しろやぎ秋吾 - 6/7

- 連載

-

- 連載

- 7/19

白兎先生は働かない

白兎先生は働かない

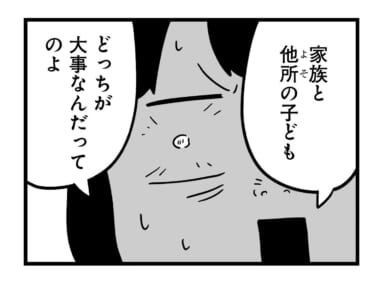

家族より部活が大事なの? 野久家の〈部活未亡人〉【白兎先生は働かない 第4話】

しろやぎ秋吾 - 7/19

- 連載

よみタイ新着記事

-

- 連載

- 9/28

50歳、その先の人生がわからない

50歳、その先の人生がわからない

「子育てしてました」は履歴書に書けない……。【50歳、その先の人生がわからない 第1話】

とげとげ。 - 9/28

- 連載

-

- 連載

- 9/24

先代犬を亡くした時の後悔と誓いを胸に、数年後迎えた仔犬は…【サーフィン犬 コーダが教えてくれたこと 第1回】

サーフィン犬 コーダが教えてくれたこと

先代犬を亡くした時の後悔と誓いを胸に、数年後迎えた仔犬は…【サーフィン犬 コーダが教えてくれたこと 第1回】

サーフィン犬 コーダが教えてくれたこと

先代犬を亡くした時の後悔と誓いを胸に、数年後迎えた仔犬は…【サーフィン犬 コーダが教えてくれたこと 第1回】

Coda 浅野里実 - 9/24

- 連載

-

- 連載

- 9/23

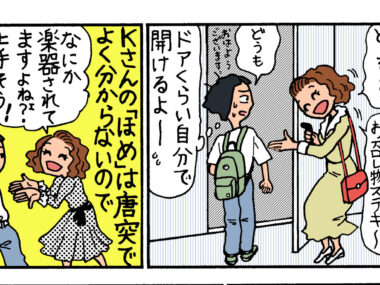

第5回 なぜその「ほめ」ことばは伝わらないのか?──伝わる「ほめ」を考える

「わかり合えなさ」を社会言語学で解きほぐす

第5回 なぜその「ほめ」ことばは伝わらないのか?──伝わる「ほめ」を考える

「わかり合えなさ」を社会言語学で解きほぐす

第5回 なぜその「ほめ」ことばは伝わらないのか?──伝わる「ほめ」を考える

大塚生子 田房永子 - 9/23

- 連載

-

- 連載

- 9/22

深夜のスーパーで、売れ残りの野菜から想像するのは 【第5回】選ばれない悲哀

孤独の功罪

深夜のスーパーで、売れ残りの野菜から想像するのは 【第5回】選ばれない悲哀

孤独の功罪

深夜のスーパーで、売れ残りの野菜から想像するのは 【第5回】選ばれない悲哀

酒井順子 - 9/22

- 連載

[

佐藤喬

](https://yomitai.jp/writer/%e4%bd%90%e8%97%a4%e5%96%ac/)

作家・フリーの編集者。著書に『エスケープ』(辰巳出版)、『1982』(宝島社)、『逃げ』(小学館)など。構成作は『動物たちは何をしゃべっているのか?』(山極壽一/鈴木俊貴、集英社)、『AIに意識は生まれるか』(金井良太、イースト・プレス)ほか。

あなたのCookie設定

同意の優先設定を管理する

ベンダーリスト

label

Consent Leg.Interest

label

label

label